スペシャル

スペシャル

制作舞台裏や、インタビューなどを公開中!

アニメ『イエスタデイをうたって』不朽の名作をあらためて見つめるスペシャル対談

冬目 景(原作) × 藤原 佳幸(監督・シリーズ構成・脚本)

司会進行:ワダヒトミ

18年間という年月の中で紡がれ、幅広い世代に愛され続ける不朽のマンガ作品『イエスタデイをうたって』。2015年の完結から5年、作者の冬目景先生と、そのアニメーション化に挑んだ藤原佳幸監督との特別な対談が実現しました。

1998年に連載を開始された『イエスタデイをうたって』。藤原監督と作品との出会いはどんなものでしたか?

藤原 はじめて読んだのは、高校時代でした。当時の自分には、リクオたちの恋愛模様は年上の人たちの……少し大人っぽい物語に感じられましたね。少年マンガのストレートな世界観とは違う、青年マンガの複雑な描写に惹かれていった時期で、冬目先生の作品はずいぶん印象に残っています。

冬目 当時連載していたのは「ビジネスジャンプ」で、雑誌のターゲットはサラリーマン世代の方々だったから、10代の頃に読んでくださっていたというのは珍しいかもしれません。

藤原 いやいや、同じ年頃の友人にも冬目先生ファンはたくさんいましたよ! でも、確かに連載誌ではなく、単行本から入ったクチでした。冬目先生の単行本は、書店に並んでいるときの表紙の存在感がすごくて。最初はジャケ買いで手にとりました。なにしろ絵力が強い。そこから『羊のうた』にも手を出し……と、ただのファンですね(笑)。

冬目 ありがとうございます。

藤原 『イエスタデイをうたって』は、モノローグが好きで、ああ、こういう考え方があるんだ、と随分いろいろ教えてもらいました。モラトリアムといいながら、普通の大人たちなんかより、この人たちの方がもっと真面目に生きてるんじゃないかって感じたんですよね。冬目先生の学生時代にも重なるものがあったりするんでしょうか?

冬目 どうでしょう。記憶が混濁していますが(笑)、大学時代に感じた空気感は反映されているんじゃないでしょうか。キャラクター造形も、自分を含め、まわりにいた人たちのいろんな要素が混ざり合って、それぞれの人物になっている、みたいな感じだと思います。

2020年にして初のアニメーション化となります。決定の知らせを受けとったときの想いとは?

冬目 これまでアニメ化のお話がなかったわけではないのですが結実してこなかったので、今回も最初は話半分で聞いていたんですよね。なので、担当さんから「なんだか現実味を帯びてきました」と報告を受けて驚いていました。連載が終わってしばらく経っていますし、とてもありがたいのですけど、なぜ、今? と。

藤原 僕にしてみれば、幸運でした。これまで映像化されてなかったこともそうですし、僕自身がある程度経験を積んで監督を担えるようになったこのタイミングで、この企画に巡り会えたこともそうですし。最初は動画工房のプロデューサーさんから、こんな企画があるんだけど、このマンガ、知ってます? と聞かれて。知ってるも何も、という話だったので、あと先考えずに「やりたいです!」と飛びつきました。普段だったら、そこで原作をパラパラめくって、なるほどこういう作品か、だったらこんな見せ方ができるかも? とか、いろいろ探っていくんですけど、計算する前に口走ってましたね。やれるものならやりたいけど、やらせてもらえるんですか? って。それから、本決まりするまでは、けっこう焦燥感がありました。この業界って、どんな企画でも具体性を帯びる前に立ち消えてしまうことがある。なので、シリーズ構成案など、どんどん具体的な提案をして、冬目先生をはじめ原作サイドの方々に「この座組と方向性でOKですよ」とGOをいただけるように詰めていきました。今回、監督のほかにシリーズ構成も担当しているのは、そんな経緯があったからです。

1クール全12話として、物語を再構成する際に、気をつけられたことは? また、冬目先生からオーダーしたことはありますか?

冬目 まず、アニメーションとして描いていただくなら、それはもうそのプロの方々にお任せするのが良いと思いました。アニメは原作とは別モノというか監督さんの作品なので、基本、私は口出しせずに自由にやっていただけたら、と。

藤原 そういっていただけてありがたかった反面、大きなプレッシャーでした。美しく完結している作品に対して、いち制作者として、どんなアプローチをするのが正解なんだろうか。それは、いち原作ファンの立場から見たときにも納得できるものだろうか、と。今回の制作チームは、プロデューサー陣をはじめ、みんな『イエスタデイをうたって』の熱心なファンであるというところからはじまっているのですが、だから、全体会議で揉みに揉みましたね。ピックアップするのはどこ? どんな縦軸で貫く? と。シリーズ構成案も4稿くらい出したと思います。

冬目 途中、藤原さんが「煮詰まりました……」と仰って、いろいろお話ししたりもしましたね。

藤原 それぞれの人物の心の揺れや繊細な変化が重要な作品だと思うのだけど、原作が迎えた結末や読後感に、1クールでどこまで近づけるのだろうか、と、ぐるぐるしていました。でも、そのときに冬目先生から、それまで自分が考えていたものとはまったく違う方向のヒントをいただいて。それならいけるかもしれません、といった記憶があります。より熱量の強い者に幸せになって欲しいんです、というような話を伺ったんですよね。

冬目 恋愛のようなものに関しては、より好きな人のものになって欲しいのだ、と話しましたね。

藤原 それを聞いて、はっとしました。どういう積み重ねがあるとか、ないとか、過去の想いがどうとか、そういうことではないんだ、と。キャラクターの行動原理に必要なのは、今のこの気持ちなのだ、と。

冬目 それにしても、全12話という話数の中で、よくここまで再構築してくださったと思います。

藤原 第1話である人物がある人物に告白するのですけれど、その告白と、最終話にでてくる告白との構造の違いとか、そんな対比を意識的にしながら、構成していきました。ちなみに、冬目先生、第11話あたりの展開っていかがでしたか。……って、放送前にする話じゃないですけれど(笑)。

冬目 あのあたり、重たいところですよねえ。

藤原 ですよねえ。でも、僕、とても好きな部分なんです。これ、個人的に冬目先生に伺いたかったんですけれど、この作品、四角関係とか三角関係とか恋心が絡み合っているわけですが、連載当時、恋敵同士をもっとぶつかり合わせようみたいな選択肢はなかったんですか?

冬目 それはあまり描きたくなかったですね。

藤原 あ、やっぱりそうなのか。

冬目 修羅場はいやだなあって(笑)。読者としてはシュラバったほうが面白いのかもしれないんですが、描いている方は耐えられない。

藤原 たしかに僕も第11話のシナリオを書いていて、めっちゃ気持ちが落ちました。感情移入してしまって、書かなきゃいけないことはわかってるのに、手が進まない。

冬目 さじ加減かなあと思うのですけれど、ほんとにドロドロしてくると、「うっ」ってなるじゃないですか。かといって、それに触れずにスルーするのも違う。なので、多少はザラッとしたものを残した方がこの作品には合っているのかな、と。

藤原 そのザラつきが引っかかりになって、登場人物それぞれが自分の想いに向き合わなければいけなくなっていく物語なんですよね。自分にとって大切なものって一体なんなのか? というように。

コンテを描いたり演出していく上で、こだわられたのは?

藤原 コンテを描くときに一番気をつけていたのが、それぞれの人物の気遣いが現れる描写です。何か想いを伝えようとする場面でも、伝えたい自分と言い淀んでしまう自分の両方があるのがこの作品の人物たちなんです。そのときに、それでも溢れてしまう言葉や表情を描き漏らさないように意識しました。そういう意味では、キャストさんたちもそのあたりをしっかり拾ってくださいましたね。今回の収録は、プレスコとまではいかないまでも、役者さんの間合いや息づかいをなるべく活かす方向で進めて、あとから作画にフィードバックしていく流れで詰めていきました。

アフレコに入る前に、キャストさんへオーダーしたことはありますか?

藤原 あえて僕の方からは何もしませんでした。役者さんはこの人物の内面をどのように捉えているのだろう? とか、僕が描きたいことは役者さんにどのくらい伝わってるのだろう? みたいなところも探りながら進めていきたかったんです。とはいえ、自分の中ではある程度想定して収録に臨んだんですけど、飛び交う芝居に心を動かされて、その中の想定を一旦リセットして受けとめ直す、みたいなシーンもたくさんありました。役者さんの芝居によって、フィルムに予定調和ではない膨らみを持たせられたのではないかと感じています。

冬目 リクオのあの感じとか、とっても良かったです。

藤原 小林(親弘)さんのリクオ、最高ですよね。全体的に自信がなさそうで、それでいて他者への優しさがある。他のキャストのみなさんもオーディションの時点でこれだと思えた方々で、冬目先生に確認していただいたときにも同じようなポジティブな反応をいただけたので、手ごたえがありますね。声質だけじゃなく、芝居の方向性も感情の突っ込み方も、この方たちになら任せていけける、と。

冬目 キャラクターに声がついて、色がついて、どんどん拡張いていくイメージがありました。ハルちゃんもかわいいですね。

藤原 宮本(侑芽)さんのハルちゃんは、健気ですよねえ。見返りを求めないっていいながらも、相手にとって重いかもしれないという自覚もあって、でも、会いたいから会いにいっちゃうんだけど、重くならないようにあっけらかんと振る舞っている。昔は率直に「ハルちゃんかわいい、こんな彼女ほしい!」と思ったものですが、現在、再びハルちゃんに接して思ったのが「ハルちゃんかわいい、幸せになって欲しい……」で、自分が完全に父親目線になっていることに気づいたりもしました。そうなると、一途でかわいいけど、リクオでいいのかー!

って気持ちにもなる(笑)。ところで、冬目先生の中では、ハルって根明(ネアカ)なんですか? 根暗(ネクラ)なんですか?

冬目 それはもう、みなさんの捉え方にお任せしたいのですが、たぶん……暗いんじゃないでしょうか(笑)。

藤原 そうですよね。でも、それでも、明るく行ったほうがいいよね、というのを目標にしている子なのかな、と考えました。そういう姿がすごく意地らしい。一方、花澤(香菜)さんの榀子、花江(夏樹)さんの浪の芝居もすさまじいです。

冬目 本当に。浪は浪だし、榀子も榀子でした。花澤さんの声って特徴あるじゃないですか。ちょっと鼻にかかったような甘さがあって、でも、ただかわいいだけじゃない声で。それがいいなあって。

藤原 毎回アフレコのたびに「榀子さんずるいよなあ」って話になるんですよね。でも、リクオとか浪くんの男目線でいうと、あれはもうしゃあないわ、ってことになる。だって、かわいいもんって。

冬目 いや、でも、榀子はあんまり人気なさそうですよね。

藤原 どうなんだろう。少なくとも男性の作品ファンのみなさんは、榀子を許容できる人なんじゃないかなあと思ったりもしますが……。それか、積極的に榀子の毒が好きな人なのか。

冬目 榀子の毒を毒とわかってる人じゃなければ、榀子に近寄るのはやばいですよ。私も当時から、この人、やばいなあって描きながら思っていましたから(笑)。これは毒なのである、と。

藤原 冬目先生の中にも、こういう榀子要素はあったりするんですか?

冬目 どんなキャラにも、ちょっとずつ自分が入ってるんでしょうけれど、それより友人にいましたね。中学の頃から、これは魔性の女だっていう子が、なぜか必ず友人の中にひとりいた(笑)。

藤原 スタジオの女性スタッフも、こういう女子いるよねって話してました。

冬目 魔性の人は、狙っているわけではいように装い憎まれないように天然のフリをするんですよ。榀子もそんな感じに見えるかもしれませんが、もし本当に無自覚な、実際は絶対いないけどそんな天然さんがいたら……と思いできたのが彼女です。だから、毒なのです。まあ、マンガですから。

藤原 ハルちゃんの元気な健気な一途さと、榀子さんの魔性。その両方があるのが、『イエスタデイをうたって』の大きすぎる魅力ですよね。

キャラクターデザインや作画は、どのようにつくりこんでいますか?

冬目 自分ではキャラが似てるとか似てないとかはわからないんですけれど、ハルちゃんがハルちゃんとして、リクオがリクオとして、かわいかったり、魅力的ならばOK、という感じでした。あとは、アニメーションなので、設定画より、動いたときの印象が合っているといいなあ、と。

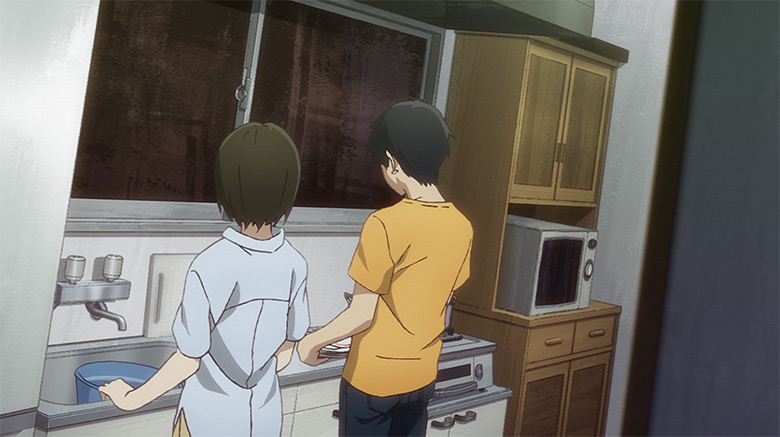

藤原 キャラクターの内面を表現するときには、この子の感情は今どこに表出しているんだろうか、というところにこだわっていきました。僕の場合、ちょっとした身体の仕草で顕していくことが多いですね。握手ひとつをとっても、場面場面でいろいろな意味を内包してくる作品なので、そこに込められている想いをしっかり描き出していかなくては、と。たとえば、リクオのなんともいえない挙動不審さというか優柔不断な感じに、リクオらしさがでたらいいなあ、と思ってやっています。内心申し訳ないと思ってる、とか、ちょっと後ろ髪を引かれている、とか。シンプルな喜怒哀楽ではない地味な芝居の連続で魅せていきたいですね。

冬目 あがってくる映像を見て、毎回感心させられるんですけれど、背景もすごいですよね。

藤原 ロケハン、めちゃくちゃ行きました。どのあたりをモデルにしているのか、先生から教えていただいて、実在しているところには実際に行って写真を撮って、イメージを膨らませて。実作業に入るときにも、また足を運んで、その場の空気感に身を置いてみたりしましたね。

冬目 ただ20年も経っているので、当時実在していた場所もなくなってるところが多いんですよね。

藤原 浪くんの家もなくなったんですよね。

冬目 そう。リクオのアパートも。ハルの家は連載初期になくなりました。

藤原 まあ、住宅地は、どんどん変わっていきますもんね。でも、こういう雰囲気の町で、こういう動線で彼らが生活してるんだ、という空気を大切にしたいと思って詰めていきました。

冬目 すごく嬉しかったのが、ある結婚式のシーンのロケーション地が自由学園明日館になっていたことです。これは原作の設定ではなかったのですが、個人的に好きな建物だったので、おおーって。

藤原 えっ、それはよかった! 電車で行けるところで、とか、駅の選択肢がいくつかあるところで絵になるところ、とか、いろいろ考えて決めたんです。

冬目 あれは、はっとしました。

アニメーションとして描いて、あらためて感じる『イエスタデイをうたって』の魅力とは?

藤原 『イエスタデイをうたって』は、冬目先生によるマンガがもちろん原点なのですが、映像化となったときに、実写が合うんじゃないか、と考える方も多いんじゃないかと思うんです。たしかに、現実と地続きの世界の人間ドラマを描くには、実写が向いてるように思える。でも、よくよく作品を噛み砕いてみたときに、やっぱりアニメが最適だと、僕には思えたんですよね。というのも、冬目先生の描く物語には、いつも根底に優しさのようなものがあるんです。キャラクターそれぞれの変化は、とても自然で有機的で作為的な感じがしないのに、で導かれていく物語には夢がある。なんというか、物語の中でくらいは幸せになって欲しい、というファンタジーのような魔法を感じる。アニメだからこそ、その魔法を描けるのではないかと信じて進みました。実写のほうが表現しやすいのだけど、アニメのほうが映える、みたいな。

冬目 ドラマチックな展開もないし、地味な会話劇が続くので、実写にしてもちっとも面白くない映像になってしまうんじゃないかな、とは思っていました。だから、きっとアニメとして描いた方が、見応えがあるものになるんじゃないか、と。ただ不思議なのが、出来上がったアニメを見たときには、実写っぽさを感じることですね。その塩梅がとても良いです。

最後に放送を楽しみにしているみなさんへ、メッセージをお願いいたします。

藤原 僕自身はこの作品と出会って20年も経つのですが、同じような方もいれば、まだ未体験という方もいらっしゃると思います。いずれにしても、アニメーションとしてお届けするのは、これが初めて。人間くさくてもどかしい人物たちの人生のひとときをぜひ見守っていただきたいです。そして、人と向き合うこと、自分自身と向き合うこととはどういうことなのか、各々見つめ直してみていただけたら何よりです。

冬目 うん。面倒くさい人たちの面倒くさい時間を楽しめますように、という感じでしょうか(笑)。アニメ化が決まってから、いろんなところで「昔から好きだったんです!」といっていただけるのが、とても新鮮でした。普段ファンの方との交流がほとんどないので、わ、いらっしゃったんですね、と。

藤原 アニメではじめて物語に触れた方にもぜひ、原作を読んでいただきたいものですね。こぼれているエピソードもたくさんあるので。

冬目 それはもう、ぜひ。よろしくお願いいたします。